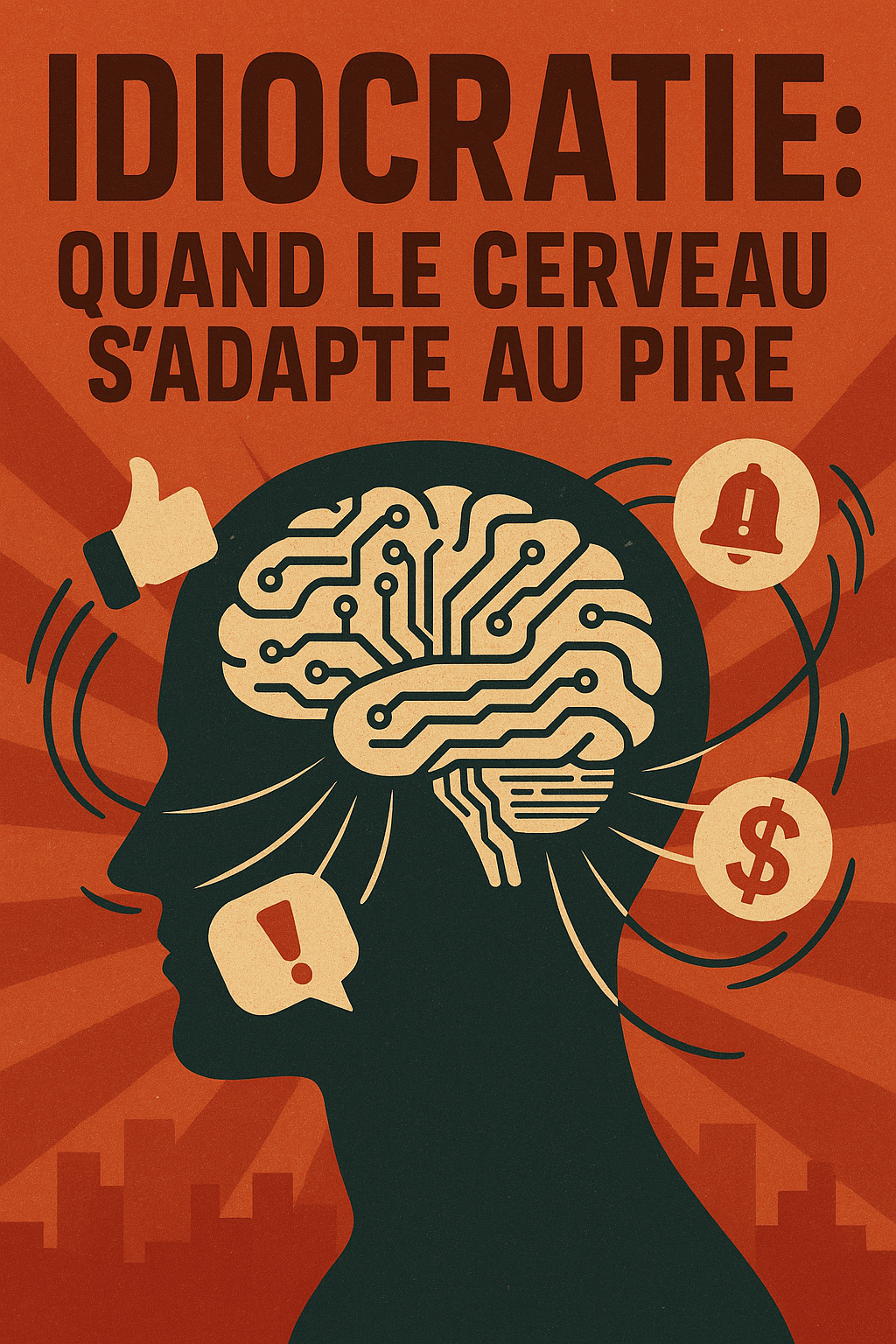

Et si Idiocratie n’était pas qu’une satire absurde, mais une parabole neurobiologique et sociologique sur le déclin de la pensée critique?

Le film Idiocratie m’a toujours semblé caricatural. Jusqu’à ce que je prenne un peu de recul sur notre époque. Derrière ses blagues grossières et son esthétique absurde, cette œuvre dépeint une dynamique sociétale qui résonne étrangement avec ce que nous vivons aujourd’hui : une société où la distraction a pris le pas sur la réflexion, où le divertissement a remplacé la culture, et où l’intelligence n’est plus une valeur partagée, mais parfois même une source de méfiance.

Ce glissement s’explique autant par les mécanismes de notre cerveau que par les logiques sociales et économiques qui structurent nos environnements numériques.

I. Le cerveau comme cible du marché de l’attention.

Les neurosciences cognitives montrent que notre cerveau s’adapte à ce qu’il pratique. Ce phénomène, connu sous le nom de neuroplasticité, est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Lorsque nous passons des heures chaque jour à consommer des contenus éphémères, rapides et émotionnellement puissants, nous activons de manière répétée le système de récompense dopaminergique, responsable de l’anticipation et de la recherche de plaisir immédiat (Berridge & Robinson, 1998). C’est le même circuit qui est impliqué dans les comportements addictifs.

Résultat : plus notre consommation numérique est fragmentée, plus il devient difficile de soutenir notre attention, de tolérer l’ennui ou de traiter des informations complexes. Les travaux de Rosen et al. (2013) ont ainsi démontré une corrélation forte entre l’usage intensif des médias numériques et une baisse de la mémoire de travail, de la concentration et des fonctions exécutives.

Ce n’est donc pas que nous “devenons plus bêtes”, mais plutôt que notre cerveau se déshabitue de la complexité, de la patience cognitive et de la rigueur intellectuelle.

II. Une architecture sociale qui valorise la bêtise rentable.

Mais cette transformation ne se produit pas dans le vide. Elle est systémiquement encouragée par un modèle économique fondé sur la captation de l’attention.

Comme l’a bien expliqué Yves Citton dans L’économie de l’attention, nous sommes passés d’un capitalisme industriel à un capitalisme attentionnel, dans lequel l’attention humaine est devenue la ressource la plus précieuse. Les plateformes numériques ne vendent pas du contenu : elles vendent du temps de cerveau disponible à des annonceurs. Or, ce qui retient l’attention n’est pas nécessairement ce qui élève la pensée. Ce sont souvent les contenus polarisants, choquants, émotionnels ou simplistes qui performent le mieux — car ils activent des réflexes cognitifs rapides.

Ajoutons à cela ce que Neil Postman anticipait déjà en 1985 dans Se distraire à en mourir : lorsque l’information devient spectacle, elle cesse d’informer. Le savoir devient une marchandise, la vérité une opinion parmi d’autres, et la bêtise… une stratégie commerciale rentable.

Sur le plan sociologique, on voit apparaître une forme de désinstitutionnalisation de l’intelligence : les figures de l’expertise sont contestées, les faits sont relativisés, et la parole publique se construit de plus en plus autour de la visibilité plutôt que de la légitimité. Ce phénomène a été exploré par Gérald Bronner, notamment dans La démocratie des crédules, où il montre comment Internet a bouleversé les rapports entre savoirs fiables et croyances virales.

III. Quand la biologie et la société se renforcent mutuellement

Ce qui est frappant, c’est que les mécanismes biologiques et sociologiques ne s’opposent pas — ils se renforcent.

Un cerveau conditionné à la gratification instantanée est un cerveau plus vulnérable aux récits simplistes. Une société qui valorise la viralité plus que la véracité est une société qui renforce cette plasticité “paresseuse” du cerveau. À la fin, ce n’est pas que l’intelligence disparaît, mais qu’elle devient marginalisée, non rentable, dévalorisée.

C’est cette spirale — individuelle et collective — que Idiocratie met en scène de manière grotesque, mais révélatrice.

Résister par la reconquête de l’attention

Nous sommes à un moment charnière. Restaurer une culture de la concentration, de la rigueur intellectuelle et de la pensée critique ne sera pas qu’un effort personnel. Ce sera un acte politique, éducatif et culturel.

Nous devons repenser nos environnements numériques, réhabiliter l’effort cognitif, et surtout redonner une valeur sociale à la complexité, à la nuance, au savoir lent.

Sinon, Idiocratie ne sera plus une satire. Ce sera un documentaire.

Laisser un commentaire